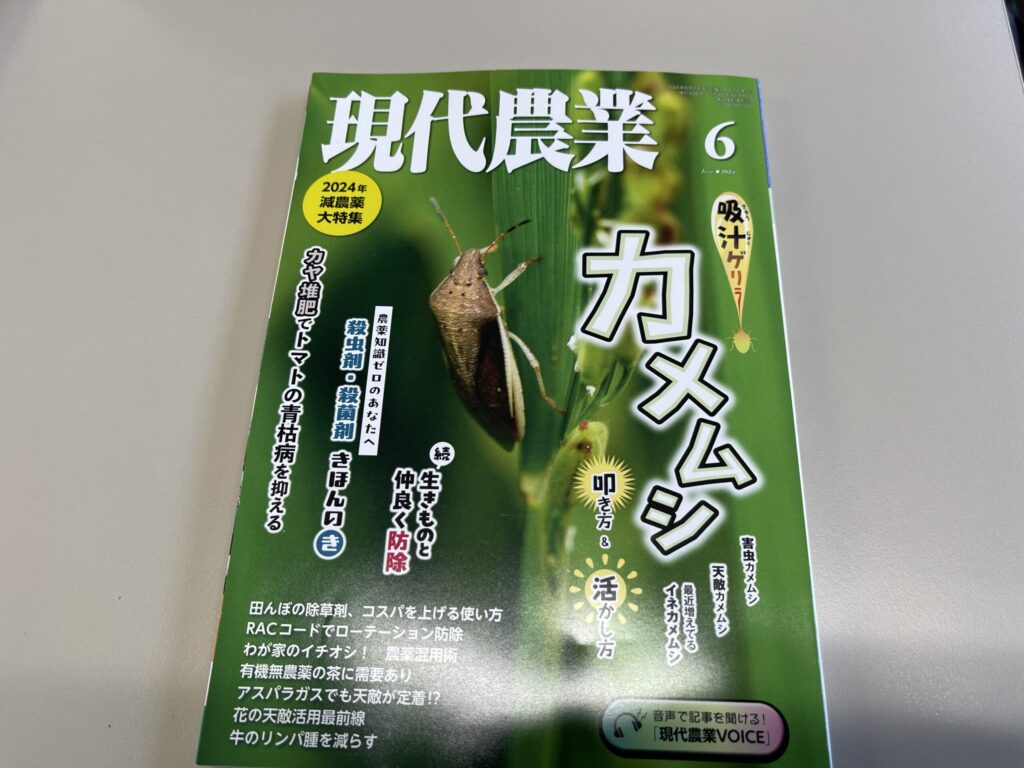

『現代農業』の2024年6月号「減農薬特集」で紹介されました〜!

自然栽培のブドウ園で、アシナガバチを利用した生態系による防除について4ページも使ってご紹介いただきました。

内容としては、

・アシナガバチの利用

・猛禽類の止まり木

・カマキリの巣の移設

などをご紹介いただいています。

内容につきましては、本誌をご覧いただきたく思います。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

農文協『現代農業』https://gn.nbkbooks.com

『現代農業』は、1960年に元にあった「農村文化」を改題して発刊された農業の専門の月間誌です。

現在農業を発行する農文協の方から、自然栽培のぶどう畑で私が取り組んでいるアシナガバチの巣箱設置に興味を持っていただき誌面にしたいとご連絡をいただきました。

それも、私の蜂の先生である山形県朝日町の安藤竜二さんから農文協さんへご紹介があったようです。

私が取り組みたいことを実現してくださる安藤さんには、アシナガバチの巣箱移設や蜂の生態系など、いろいろとご指導いただいています。

今回のご紹介も心から感謝申し上げます。

いま畑でやっていることをまとめたいのですが、細々いろんなことを試しているので、わかりやすくやっていること列挙します。

・アシナガバチの巣箱設置

・ぶどうの苗木畑と桃畑に設置した猛禽類の止まり木

・カマキリの巣を見つけた時の移設

・下草の粗い管理

・一つの畑で複数品種の果樹栽培

・りんご畑に近隣の自生する樹を移植

などです。

こちらのブログをご参考になさってください

▶︎ ▶︎ https://inishi-e.com/生態系の利用「アシナガバチによる芋虫を抑制」/

思いつきで初めて、効果測定までできていないものばかりですので、良いか悪いかなどの判定は難しい状況です。

ただ、自然界で複雑な関係性の中で無数の出来事が考えると、どれが効果があるかなどを特定する方が難しいとも思うので、「まずはやってみる」ことにしています。

ちなみにこれを私は、『戦力多重増強効果』と呼んでいます。

これまで自分のやり方を『自然栽培』と言ってしていましたが、最近では自然栽培なのかどうかもわかりません。

「自然栽培だから〇〇をする」とや「〇〇はしない」という考え方がなくなりました。

自然栽培の定義に沿ってやり方を決めるのではなく、私が目的達成のために必要だと思うことをやっています。

なので、それが自然栽培なのか、そうでないのか、どの定義に当てはまるのか?ということに気にならなくなりました。

『やり方』で見ていくと、それが自然栽培かどうかは、人によっていろいろと判断が違い、さまざまかもしれません。

でも『目的』を基準で見ると「生きものと共生する農業を目指す」、というただひとつ。

だから目的にフォーカスして「生態適合農業」という言い方にしています。

このような栽培の場合、ワイン用の葡萄であれば成り立つ見込みが見えてきていますが、

生果としては課題が多く、生業として成り立たせるのは、なかなかハードルが高いように感じています。

まだまだ実験段階なので、これをマネしてほしいとは思わないけど、同じベクトルの方とお話するのはとても楽しく、

より視野を広げられるので、そのような機会が増やせればと思っています。

これらのお話をする際に必ずいうことですが、

農薬や化学肥料を否定するのではなく、「役割が違う」とお伝えしています。

現在の生態適合農業や自然栽培では、地球規模の飢餓を減らすようなことが考えられません。

日本の自給率を守ることすら微々たるもので、1%にも達成していません。

なので、地球環境をより良くするための次の農業の姿を目指して取り組んでいるものと認識していただきたいです。

もっとも望むのは、美味しい作物を作るのに農薬や化学肥料を「使う必要がない」という未来になることです。

今回のように農業誌にご紹介いただけて、同じ志を持つ方々と一緒になってそれを発信し、わずかでもそれに加勢できたらいいなと思います。

農文協さま、ご掲載いただきありがとうございました。